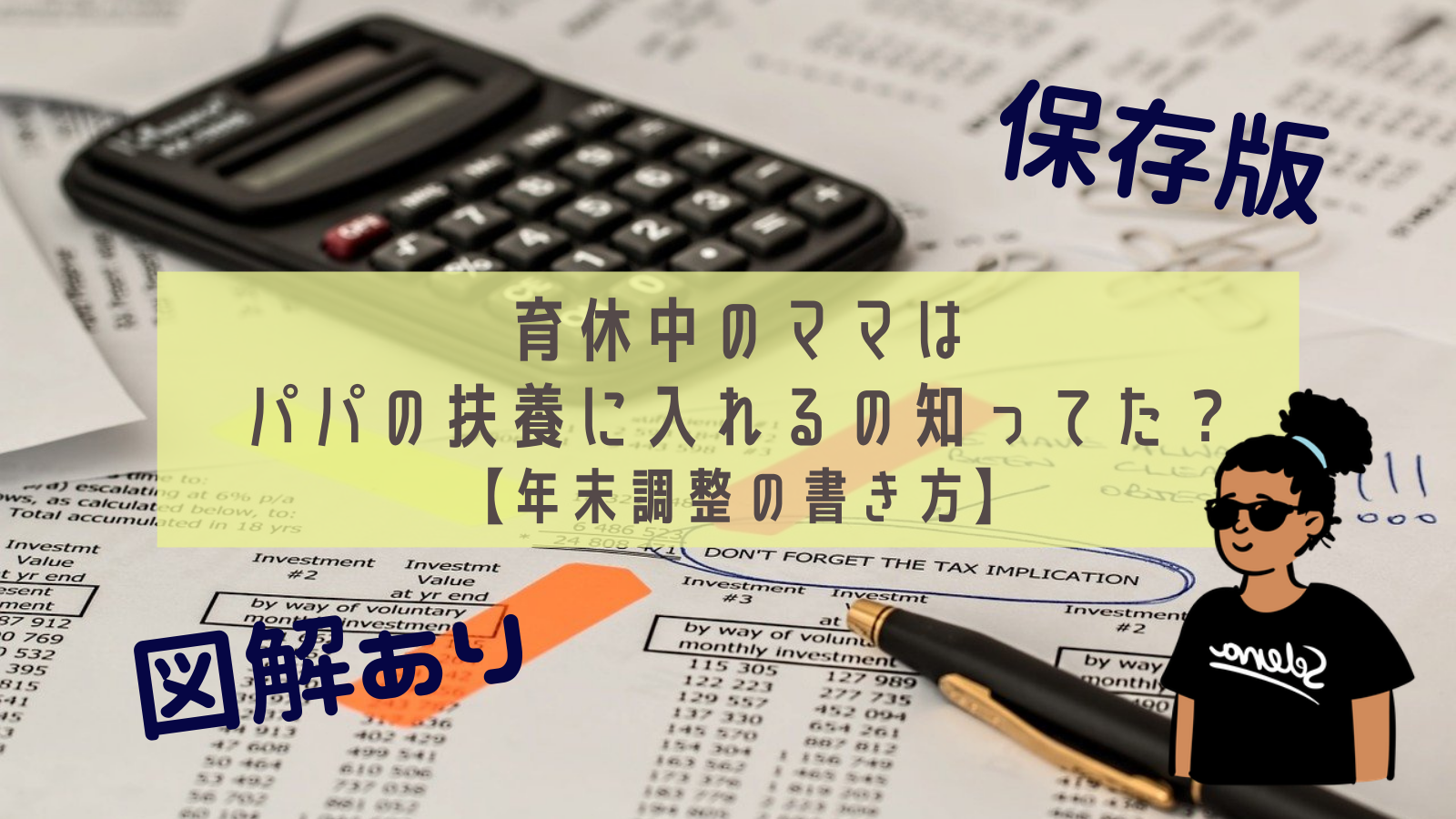

育休中は収入がないから配偶者控除を受けることができるよ!条件にあてはまる育休中のママなら、今年の年末調整は申告をお忘れなく!

育休中の年末調整

配偶者控除とは

一定以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受けられる所得控除のことです。

「配偶者を養う行為が税を負担する能力を減らしてしまう」という考え方から、その負担を調整するために設けています。

つまり今回の場合は、育休中で給与がないのママを養わないといけないので税金は安くしますよ!みたいな制度。

育休手当は所得税の対象になるの?

出産育休に関わる手当や給付金は非課税なので、

対象にはなりません。

手当や給付金以外の収入で計算します。

2021年の場合は2021年1月〜2021年12月までのママの収入が対象になります。

年収が201万以下なら入れる

2021年1月1日〜12月31日までのパパの年収が1220万円以下、ママの年収が201万5999円以下なら配偶者控除または配偶者特別控除を申告することができます。

| ママの年収103万円以下 | ママの年収201万5999円以下 | |

| パパの年収1220万円以下 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |

配偶者控除を受けられる人の条件

以下のすべての条件に当てはまることが条件です。

- パパの年収が1220万円以下(所得金額1000万円以下)

- ママとパパが生計を共にしている

- ママの年収が103万円以下(所得金額38万円以下)

- ママがパパの※民法の規定による配偶者であること

- 事業専従者として給与をもらっていないこと

※市町村区の役場や婚姻届を提出して受理された者

配偶者控除額はパパの収入により変動しますが、最大38万円控除できるよ!

配偶者特別控除を受けられる人の条件

以下のすべての条件に当てはまることが条件です。

- パパの年収が1220万円以下(所得金額1000万円以下)

- ママとパパが生計を共にしている

- ママの年収が103万円超201万6千円未満(所得金額123万円以下)

- ママがパパの※民法の規定による配偶者であること

- 事業専従者として給与をもらっていないこと

※市町村区の役場や婚姻届を提出して受理された者

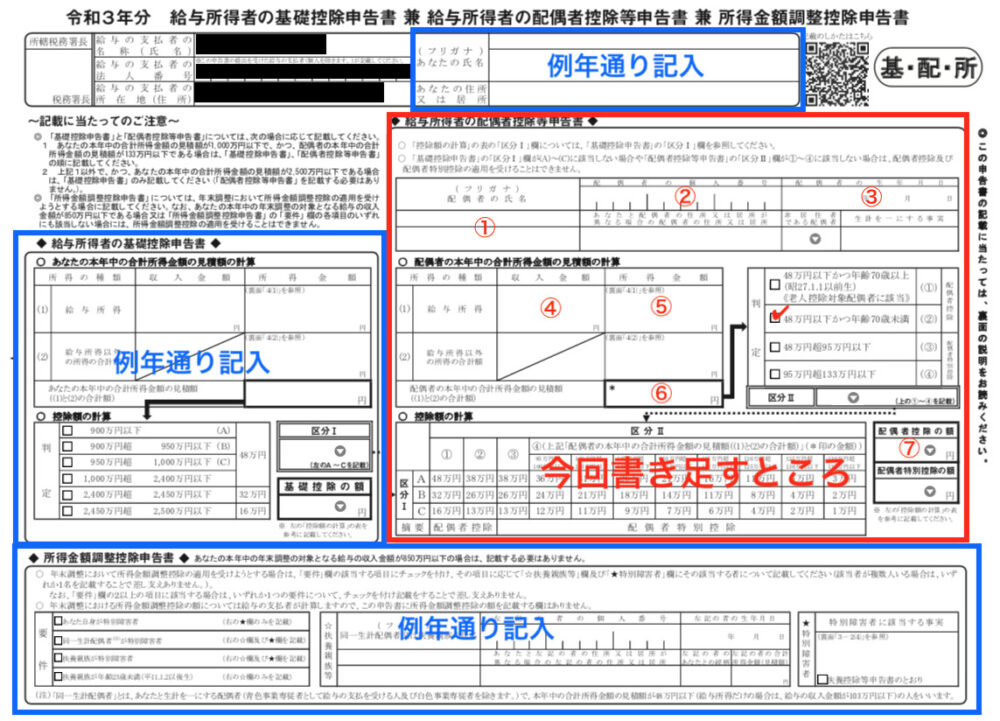

申告する際の記入例

【パパが会社員の場合】

・パパの年末調整で申告

・会社から「配偶者控除等申告書」をもらい記入し提出

【パパが個人事業主の場合】

・パパが確定申告

申告を忘れてしまった方でも大丈夫!

過去5年以内であれば遡って払いすぎた税金を取り戻すことができるよ!

申告し忘れても5年以内なら遡って申告できる

以前の育休中に申告していなかった方でも、5年以内であれば遡って申告することができます。

確定申告をしていない場合→還付申告(翌年から5年間の間)

確定申告をした場合→更生の請求(申告期限から5年以内)

2017年より前の配偶者控除を申告する場合、配偶者控除は収入103万円以下、配偶者特別控除は収入141万円以下になり、現在と少し適用される税法が異なるので注意しましょう!

配偶者控除の記入例

2021年1月に出産し、2021年1月〜12月までママは全く収入がない我が家の場合

基礎控除申告書

①ママの氏名とフリガナ

②ママのマイナンバー

③ママの生年月日

④2021年1月〜12月までの収入

⑤収入に対する所得金額

>>>給与所得金額自動計算ツールはこちら

⑥所得金額の合計

⑦控除額の計算表から配偶者控除額を出す

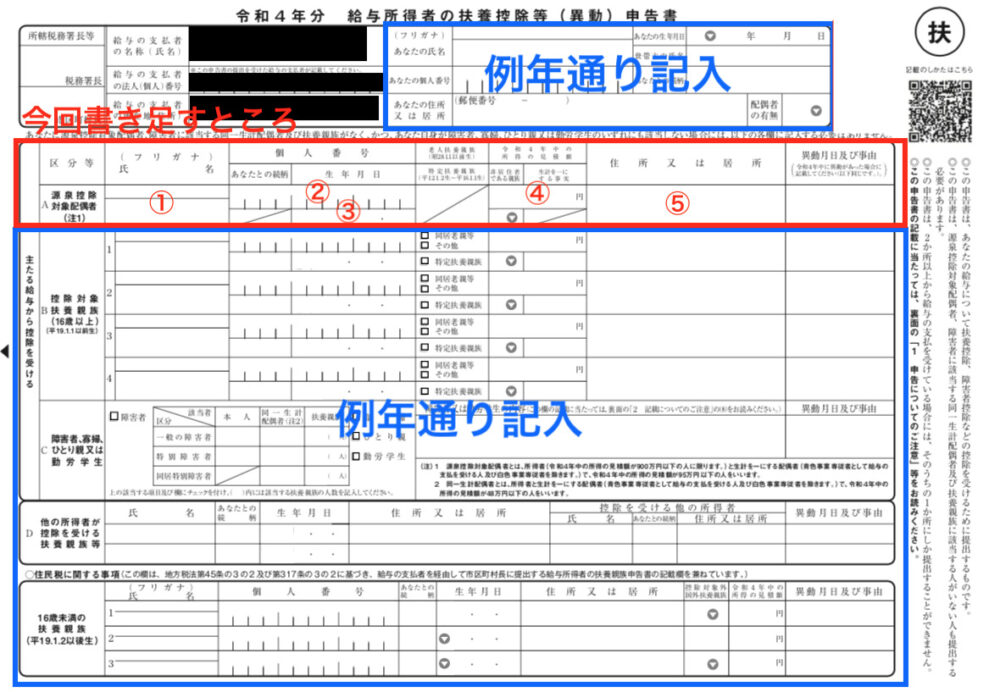

扶養控除申告書

①ママの氏名とフリガナ

②ママのマイナンバー

③ママの生年月日

④来年(2022年1月〜12月)のママの所得見積額の予測

>>>給与所得金額自動計算ツールはこちら

⑤住所

ママの所得見積額の予測は、保育園に入れるか、どのくらい働けるか、まだわからない場合は大体で大丈夫!来年修正できるから今年と比べて大きな収入のアップダウンがなさそうな場合は、今年と同じ金額を記入すればOKだよ!

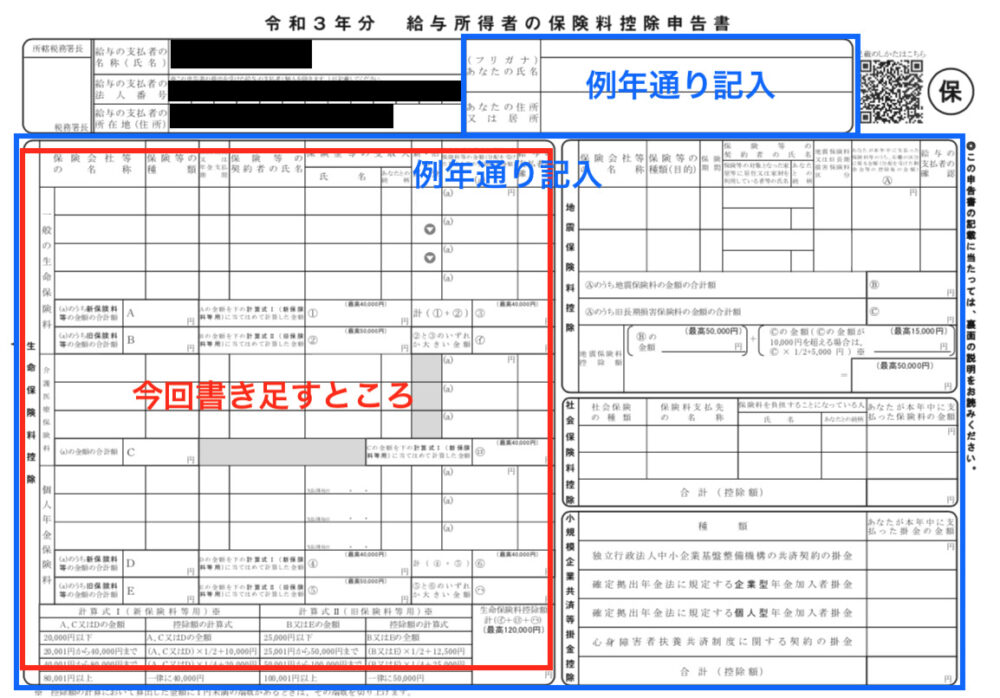

保険料控除申告書

ママの収入がないから、ママが契約者の生命保険などはパパの保険控除欄に追記したよ!

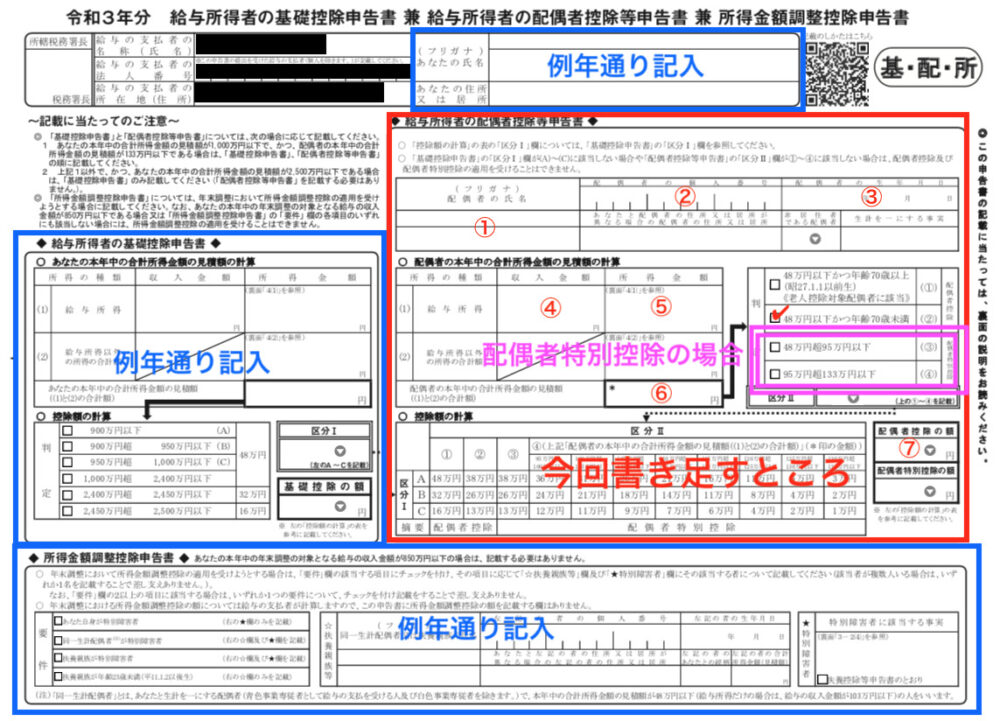

配偶者特別控除の記入例

給与所得者配偶者控除等申告書のピンクの箇所のどちらかにチェックを入れるだけ。その他は配偶者控除の記入例と同じです。

収入金額と所得金額は異なるので注意

記入する箇所によって、収入金額だったり、所得金額だったりするので注意してください。

収入金額=総支給額(社会保険料や税金が引かれる前の金額)

所得金額=収入金額−給与所得控除(必要経費相当額として定められた金額で収入金額を基に算出)

おわりに

第一子の時は知識がなかったので、この制度は利用しませんでした。上記内容はあくまでも我が家の場合ですのでご参考までに!

年末調整が終わったら、今年もあとわずかなので、お子様の教育資金の足しにジュニアNISAを始めてみてはいかがですか。

これを読めば初心者でも簡単に始めることができるので是非!

少しでも家計の負担を減らして、楽しみながら日々の生活を乗り越えましょう!

コメント